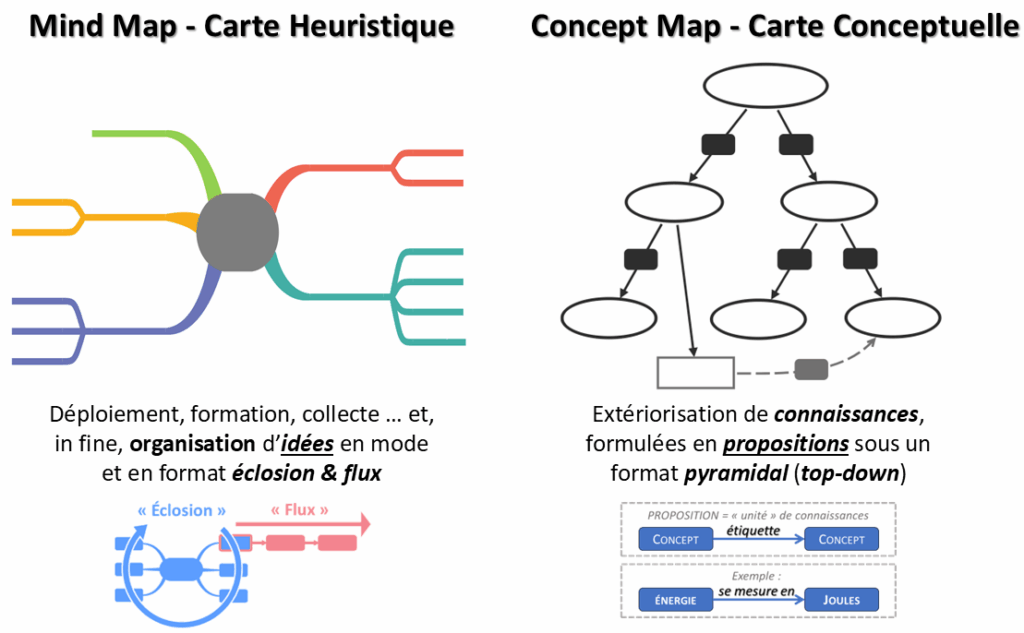

Dans le prolongement du survol des tenants et aboutissants de la cartographie mentale, une mise en parallèle de deux techniques particulières, par ailleurs les plus notoires, le Mind Mapping et le Concept Mapping.

Mind Mapping

Une Mind Map ou Carte Heuristique se déploie dans un format radial, à 360 degrés.

Elle porte des « idées » (notion à prendre au sens le plus large), les idées étant reliées par des connexions (ou « branches ») muettes (donc risque d’absence d’interprétation claire ou d’ambiguïté).

Les idées sont produites et organisées par association libre ou structurée (en suivant une trame ou une logique particulière).

Formalisé par Tony BUZAN, le Mind Mapping ne se réclame pas clairement d’une théorie (scientifique) particulière à l’exception de l’asymétrie cérébrale.

Concept Mapping

Une Carte Conceptuelle se décline top-down en format pyramidal, donc à 180 degrés.

Elle contient essentiellement des « concepts » assemblés en « propositions » ; une proposition, la plus petite unité de savoir articulé, se compose de deux concepts reliés par une connexion explicite.

Le concept de départ est décomposé en concepts de plus en plus spécifiques. Une concept map affiche une abstraction décroissante.

Conçu par Joseph NOVAK, le Concept Mapping repose pleinement sur la théorie de l’appentissage significatif (David AUSUBEL)

Partant de l’hypothèse que l’hémisphère cérébral droit est sous-exploité, le Mind Mapping prescrit de soigner la « forme » (le look, le rendu visuel) autant que le « fond » (les idées et la structure). Il est recommandé, entre autres, d’utiliser une couleur différente pour chaque grappe, de compléter les mots-clés voire même de les remplacer par des visuels (images, dessins, pictogrammes, …).

Ainsi, le Mind Mapping peut se révéler un outil d’expression graphique (voire même artistique), de type lâcher-prise.

Idéalement, une carte conceptuelle est initiée par une question « discriminante » ayant comme fonction de délimiter le périmètre ou l’étendue de la carte. La question peut être posée par un tiers (ex : évaluation par enseignant) ou simplement par l’auteur souhaitant vérifier ou asseoir ses connaissances voire partir en exploration (cf. connaissances tacites).

Quand une notion autre qu’un concept est présentée (cas fréquent : un exemple), elle est adopte un format différent afin d’être rapidement et visuellement distinguée.

En considérant les consignes d’origine et, surtout, en pratiquant les deux formules, on constate facilement qu’elles sont complémentaires :

- activer une pensée « rapide », spontanée (de type « brainstorming »)

- développer ou détailler un sujet ; collecter des idées ou en produire de nouvelles (diverger)

- produire une structure visuellement accrocheuse

- déployer certaines techniques de management, créativité, problem-solving … (ex : SWOT, PESTEL, argumentaires, etc) avec une grande souplesse.

- activer une pensée « lente », favorable à l’introspection ou aux connaissances tacites

- extraire la quintessence (concepts fondamentaux) d’un thème précis ou vague, objectif ou sujectif

- voir comment différentes personnes (étudiants, collaborateurs …) structurent leurs connaissances

In fine, il faut retenir qu’une Carte Mentale n’est PAS nécessairement une Mind Map ou Concept Map.

Pour compléter ce parallèle, il serait intéressant de produire une carte de chaque type traitant d’un même sujet. C’est noté. En attendant, une invitation à incorporer le Concept Mapping en entreprise.